L’Italia e l’Europa hanno smesso di crescere. Un dato noto, ribadito dalle nuove stime di primavera della Commissione europea, che ha ritoccato a ribasso le previsioni per l’eurozona dell’anno in corso, dall’1,3% di novembre all’attuale 0,9%. Riviste in negativo anche le attese per il 2026, passate dall’1,6% stimato in autunno all’1,4% dei nuovi rilievi. Prevista una contrazione anche per l’Italia, la cui crescita per il 2025 è ora calcolata allo 0,7%, contro l’1% stimato a novembre. Parimenti, per il 2026, le previsioni vedono il nostro Pil aumentare solo dello 0,9%, contro l’1.2% ipotizzato in precedenza. Così, la nostra economia si attesta tra le più lente dell’Europa a 27, con le sole Austria (-0,3%), Germania (0%), Lettonia (+0,5%) e Francia (+0,6%) a cavarsela peggio. Al contempo, si prevede che il rapporto debito/Pil italiano raggiungerà il 138,2% entro il 2026, in significativo rialzo dal 135,3% del 2024; un dato pericolosamente vicino al triste primato detenuto dalla Grecia, stimato al 140% per l’anno prossimo.

Principali imputati, come prevedibile, le contrazioni degli scambi dovute alle tensioni commerciali e alle tariffe doganali imposte da Donald Trump, con il loro effetto domino su scala globale e il probabile ritorno delle spinte inflazionistiche. Eppure, sarebbe un grave errore credere che il Vecchio Continente, prima del ritorno del tycoon alla Casa Bianca, se la passasse splendidamente. Al contrario, le nuove stime di Bruxelles confermano un dato categorico, nella sua amarezza: l’eurozona non cresce oltre l’1.8% del Pil dal lontano 2017, se si escludono le annate 2021-2022, di rimbalzo dalla recessione della pandemia. Un lungo inverno di stagnazione cronica, accompagnato dall’incremento, in molti Paesi chiave, del rapporto debito/Pil.

È fin troppo presto, infatti, come ricordato dal Commissario europeo Dombrovskis, perché la politica dei dazi di Washington palesi pienamente i suoi effetti sull’economia, a testimonianza di dissesti strutturali pregressi. In undici Stati membri, Italia compresa, si registrava infatti un deficit superiore alla quota di cautela del 3% già nel 2024, e la Banca Centrale Europea ha recentemente espresso preoccupazione per la salute finanziaria di quelle economie con un rapporto debito/Pil che già eccede il 100% – su tutte, Italia, Spagna, Francia e Belgio.

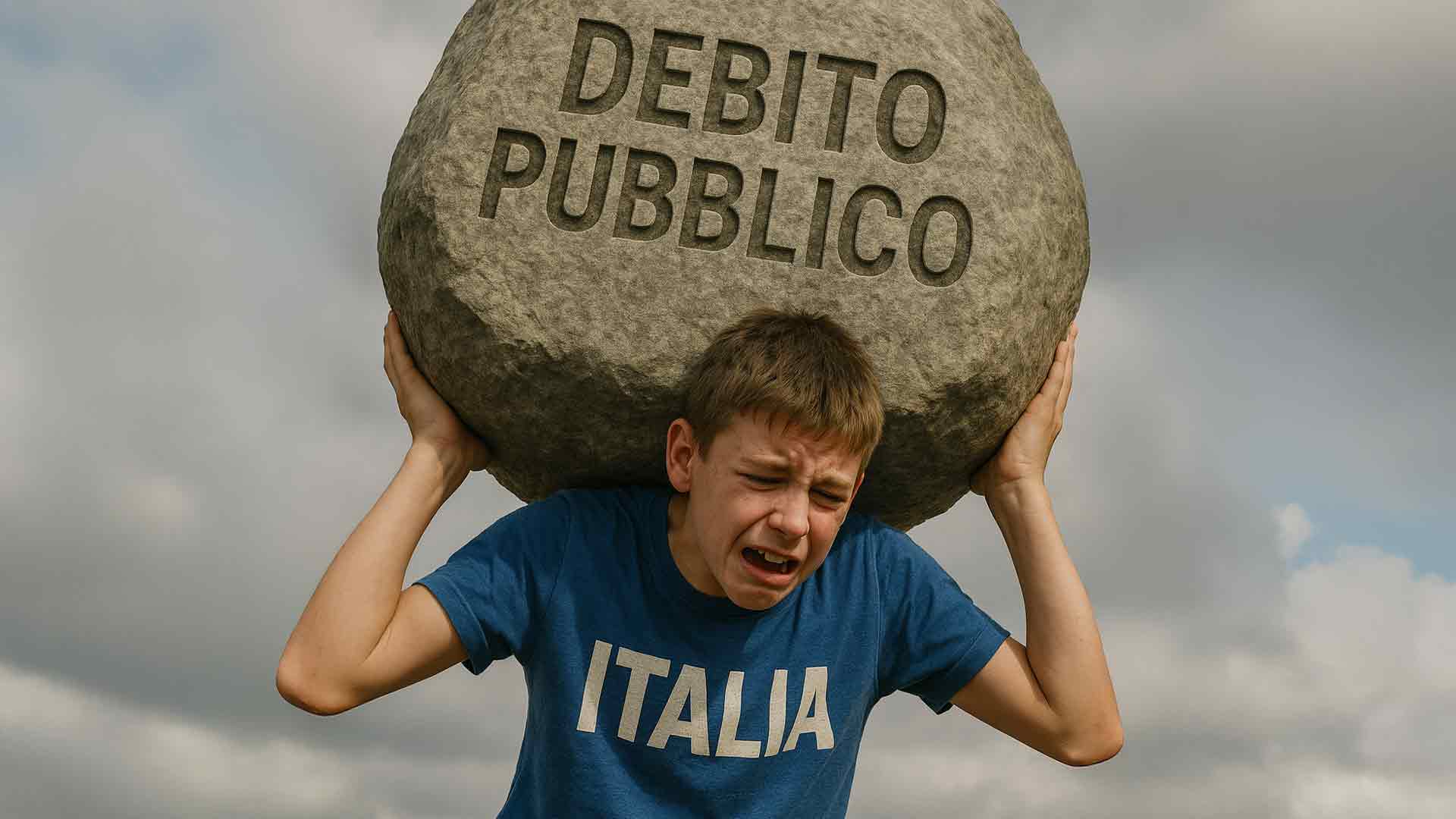

L’Europa, insomma, spende troppo, e i conti in disordine gravano come un macigno sul dinamismo e sulla competitività della sua economia. Emblematico, a tal proposito, è il fattore a cui la Commissione attribuisce un peso preponderante per l’allarmante crescita attesa del debito italiano: il Superbonus 110% del Governo Conte II, fardello costato la cifra monstre di oltre 170 miliardi in meno di 4 anni, fortemente ridimensionato dall’esecutivo Meloni ma non ancora completamente abolito. Una voragine erariale che ancora oggi stringe le casse dello Stato nella sua morsa, disastro preannunciato già nel giugno 2022 dalla Corte dei Conti, che ne denunciò anche gli effettivi distorsivi del libero mercato.

“Nel lungo periodo saremo tutti morti”. Così era solito rispondere Keynes a quanti esternavano preoccupazione per gli effetti di lungo corso delle sue teorie illusorie, convinto com’era di poter ricorrere sistematicamente alla spesa pubblica, puntualmente finanziata a debito, come leva per la crescita e i consumi. Quel lungo periodo è oggi, e infatti godiamo di salute precaria.